�n�Ղ̃C���n �o�b�N�i���o�[

�O�Y�̗��N�C�H��

�O�Y�����암�̊C�݂ɂ́A���R�Ȋ�ꂪ�L�����Ă��܂��B���̂悤�Ȓn�`�͗��N�C�H��ƌĂ�A�C���ɂ���ĕ���ɐZ�H���ꂽ�C�ꂪ���N���āA�C�ʏ�Ɍ��ꂽ���̂ł��B�����ł́A�吳�֓��n�k�i�֓���k�Ёj�⌳�\�֓��n�k�Ƃ���������n�k�̂��тɗ��N���Ă��邱�Ƃ��m�F����Ă��܂��B�C�H�������Ă���n�w�́A���悻1000���N����500���N�O�ɐ��[1,000m�ȏ�̐[�C�ŊC�m�v���[�g��ɑ͐ς�������D�A�ΎR���o�����A�嗤���̃v���[�g�ɒ��ݍ��ލۂɔ����Ƃ��A�嗤���ɉ����t����ꂽ�u�t���́v�Ƃ����n���̂ł��B�ʐ^�ʼn����Ɍ����鍕���ۂ��n�w�̓X�R���A�Ƃ����ΎR���o���i�y�j�𑽂��܂ލ���C����������n�w�͓D��ł��D�������ΎR�������J��Ԃ����������Ƃ������Ă��܂����C�C�m�v���[�g�ƂƂ��ɒ��ݍ���ł��܂����̂��C�������̉ΎR�̂͊m�F����Ă��܂���B

�J�����̒n�`

�J�������ӂ̒n�`�i�摜�F���j�� ���ӂ̕W���n�}�i�摜�F�E�j

�����A���闢�w�̐��ɗL���ȏ��X�X�ł���u�J�����v���L��܂��B��n�̎����ԓ��H���ˑR�K�i�ɕς��}�������čL�����n�ɉh���Ă��܂��B���̂悤�Ȓn�`�͂Ȃ��ł����̂ł��傤���H

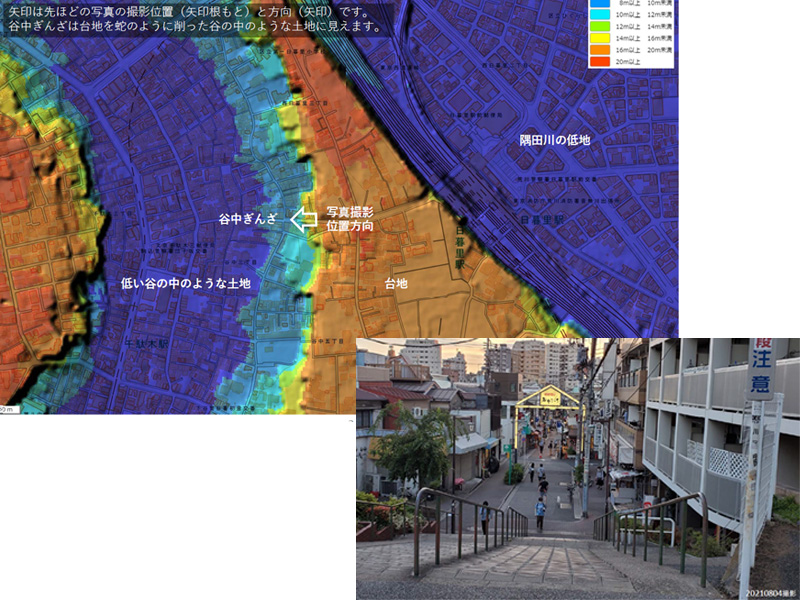

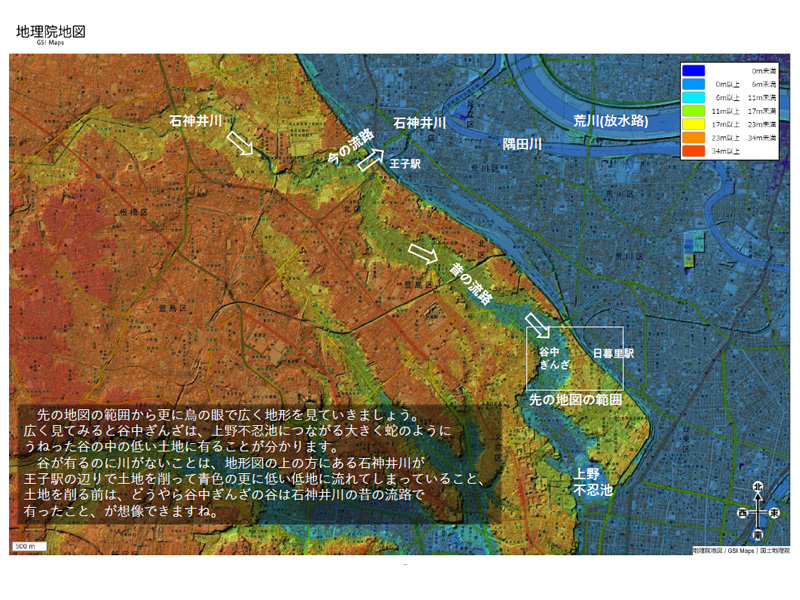

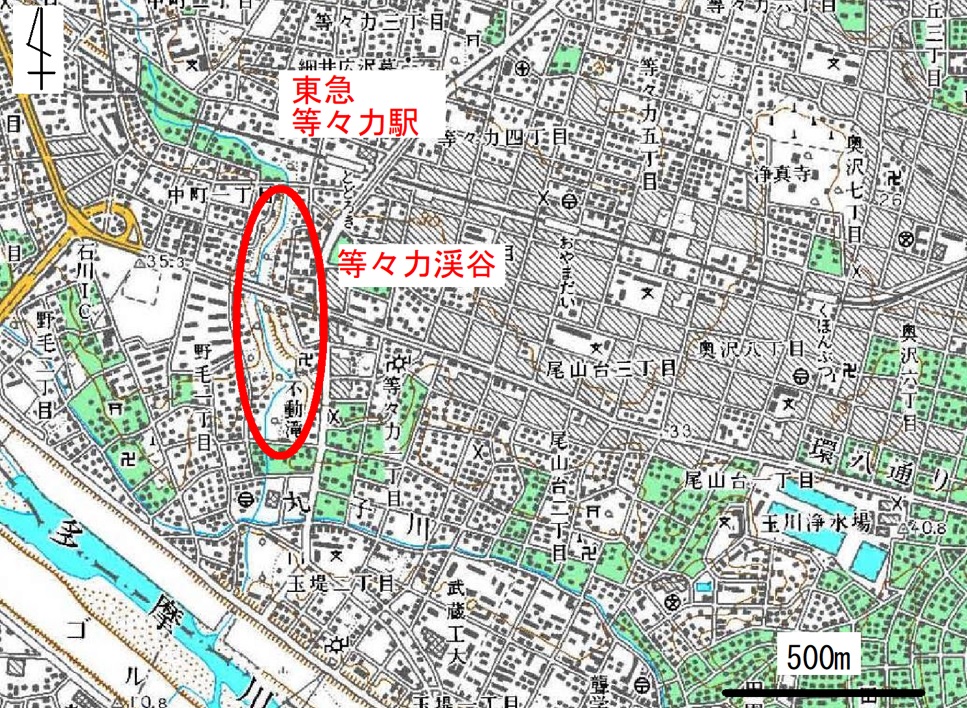

�摜�����̖��͐�قǂ̎ʐ^�̎B�e�ʒu�ƕ����i���j�ł��B�J�����͑�n���ւ̂悤�ɍ�����J�̒��̂悤�ȓy�n�Ɍ����܂��B��̒n�}�͈̔͂���X�ɒ��̊�ōL���n�`�����Ă����܂��傤(�摜�E)�B�L�����Ă݂�ƒJ�����́A���s�E�r�ɂȂ���傫���ւ̂悤�ɂ��˂����J�̒��̒Ⴂ�y�n�ɗL�邱�Ƃ�������܂��B�J���L��̂ɐ삪�Ȃ����Ƃ́A�n�`�}�̏�̕��ɂ���ΐ_��삪���q�w�̕ӂ�œy�n������ĐF�̍X�ɒႢ��n�ɗ���Ă��܂��Ă��邱�ƁA�y�n�����O�́A�ǂ����J�����̒J�͐ΐ_���̗̐̂��H�ŗL�������ƁA���z���ł��܂��ˁB

�y���ЊQ�Ƃ́H3��A��(1���)

�ߔN�p�����Ă���y���ЊQ�B�ꌾ�Ō����Ă��A��������ނ����邱�Ƃ������m�ł��傤���H�����3��ɕ����đ�\�I�ȂR�̓y���ЊQ�ƁA��������̎����ɂ��Ă��Љ�܂��B

�@��������i�}�X�Βn�̕���j

�@��J��n�k�̉e���ŎΖʂ��ˑR���ꗎ���錻�ۂł��B�Ǐ��I�ɔ������邱�Ƃ������ł����A�\���Ȃ���u�ɂ��ĕ��ꗎ���邽�߁A���O�̔���ɂȂ�܂��B

�y�O�����ہz

�E�����ς�ς�Ɨ�����

�E�ΖʂɋT�o���Ă���

�E�Ζʂ��琅���N���o��

�n�k�̒܍�

�n�k����̗l�q�i�ʐ^�F���j�� ���݂̗l�q�i�ʐ^�F�E�j

2016�N�F�{�n�k�̒܍����A�F�{���v�钬�̔��Ɏc���Ă��܂��B���̎ʐ^�́A�F�{�n�k�������N�������f�w�ɂ���Ēn�ʂ�����A�l���N�����N��ɂȂ������̂ł��B

�n�k���N�����Ƃ��A�z�c��f�w�тƓ��ދv�f�w�т̈ꕔ�ɉ����āA�ʐ^�̂悤�Ȓn�\�f�w������܂����B�f�w�́A�S��30km �ȏ�ɋy�Ԓ���Ȃ��̂ł��B���݂́A�f�w��ۑ����A���痷�s�⎋�@�̎�����s���A�n�k�̋L����`���Ă��܂��B

��̍�p�Ɠs�s�̊W

��ɂ́A�N�H�A�^���A�͐ςƂ����A�n�`�ɓ���������3�̍�p�����邱�Ƃ́A���w���̗��Ȃ̋��ȏ��ɂ��łĂ��܂��B���{�̒n�`��n�Ղ́A��̂��̂悤�ȍ�p�ɂ������W������܂��B�Ⴆ�A���{�̓s�s�́A�삪���������R�Ȓn�`�ł��镽��i���R��h�сj�`�O�p�B�ɑ������ʒu���Ă��܂��B���̂悤�ȓy�n�́A���Ƃ��ƁA��J�̍ۂɏ㗬�̎R�n���N�H����A���̓y�����^���̍ۂɐ�ɂ���ĉ^������A�ɂ₩�ɂȂ����������ő͐ς������Ƃɂ���Ă���ꂽ���̂ł��B�܂�A�^���ɂ���Ă���ꂽ�×����ƌĂ��n�`�ł���A���Ƃ��ƍ^���̔�Q���₷���y�n�Ȃ̂ł��B���̂悤�ȕ����O�p�B�̕\�w�̒n�Ղ́A�삪�^�����Ă������A�V���g�A�S�y�Ȃǂ̓�炩���y�����͐ς��č\������Ă��܂��B

�I�c�̂��镗�i

�I�c�́A�R���E�J�ԂȂǂ̌X�Βn�ɊK�i��ɍ��ꂽ���c�ł��B���ɁA�����ȒI�c����������������̂��u�疇�c�v�ƌĂ�ł��܂��B�ʐ^�́A��t������s�́u��R�̐疇�c�v�ł��B���̒n���т͗䉪�R�n�ƌĂ�A��֓��ł͒������֖�₪�I�o����n��ŁA�n����������n���ׂ肪�N����₷���ꏊ�ł��B���́A���{�S���̑����̒I�c�͒n���ׂ�n��ɂ���A�����ɗN���n�����V���𗘗p���Đ��c���������̂������ł��B��l�����́A�Ă̐��Y�����łȂ��A�n���ׂ�̖h�~�⒙���ɂ���̔×��̊ɘa�A�����̂���{�̂��߂ɒI�c���Ă����悤�ł��B�l�G�܁X�̌i�F���f�������ȒI�c�́A���ۑS�A���y�ۑS�ɗ͂𒍂�����l�̒q�b��n�敶���̑����`���Ă������̂ł��B

���������y�iHk-TP�j

�����s���c�J��ɂ��铙�X�͌k�J�͕������n�����J�ƂȂ��Ă��邽�߁A�������n�̒f�ʂ����Ŋώ@���邱�Ƃ��ł��܂��B�ʐ^�i���j�͔��������y�iHk-TP�j�ƌĂ�Ă��锠���ΎR���������ۂɁA�����ΎR������ł����y���͐ς������̂ł��B6���N�O�ɍ~���Ă����y����X�̐������Ă���n���ɖ��܂��Ă���Ǝv���ƃ��}��������܂��ˁB���������y�̂悤�ɍL���ꏊ�ɕ��z���Ă��Ēn�w��ׂ鎞�ɗ��p�����w�̂��Ƃ��u���w�i���������j�v�Ƃ����܂��B

�n���͌��

�n�Տ��i�r�̒n�}��ɂ͗l�X�Ȓn�����\������Ă��܂��B�n���͌Â����炻�̓y�n�̓�����\�����̂Ƃ���A�����p�݃G���A�ɂ����F�ߗ��Ă��u�L�F�v���A�����Ă̗��j��n�Ղ̓������C���[�W�ł��鏊�����������܂��B�܂��A�����n���ł���t���́u���l�v��u���Y�v�́A�l�����I�ɂ��������������邱�Ƃ��獕���ɏ�����l�̈ڏZ�̗��j���_�Ԍ����܂��B�^�L���^�����g���^�l�C�ԑg�œޗǂ�K�˂��ۂɒn���̃G�s�\�[�h���āu�n���Ƃ����͓̂y�n�̋L���v�ƌ�����悤�Œn�����l�X�ȏ���`�����l����̑厖�ȃ��b�Z�[�W�Ǝv���ƃ��}���������܂��B

�p�݃G���A�̒n�`�� ��������i�v�����}�F���j�� ���݁i�n�Տ��i�r��ʁF�E�j

�ڔ��R��

�S�ɂ��Ȃ����_�c��B�쑤�̑�n�u�ˎR��v�֓o���͔��ɂ��₩�ł����A�k���́u�ڔ���v�ւ́A�N���}�̓G���W���S�J�A��҂ł����]�Ԃ��~��Ă��܂��������}��ł��B��̗��݂łȂ��������Ⴄ�̂ł��傤���H���̋}����܂ގΖʂ́A��������]�ː싴�܂ő����A�u�ڔ��R���v�ƌĂ�Ă��܂��B�}�R�`���̗��R�́A1)��̐Z�H�ɂ��i�u�R���@2)�f�w�R���@3)�����Z����F�ˎR�䑤�͓��A�ɂȂ邽�ߓ~�G�ɑ������o���₷���A���ꂪ���Ԃɗn���ēy���𗬂��ɎΖʂɂȂ�@��3������A�͂����肵�Ă��܂���B�Ƃ������A��̒����͌��ʂ����ǂ��A���V���̌i�F�͊i�ʂł��B

�����w

�ʐ^�͊ۂ̓������猩�������w�ł��B�]�ˊ��ȑO�̊ۂ̓����͓���J����]�A���d�F���͍]�ˑO���ł����B�u�n�Ճ��X�N���v���݂�ƁA�ۂ̓����Ɣ��d�F���̔��n�`�敪�͂��ꂼ�ꊱ��n�A���B�A�t�댯�x�́u�傫���v�A�u���傫���v�ł��B�n�k���X�N�͓����ł����A�^���ɂ��ő�Z���[�͊ۂ̓����̕������傫���悤�ł��B